| WAS IST NEU? |

| GEOGRAPHIE |

| GESCHICHTE |

| VERKEHR |

| REGISTER |

| SITEMAP |

| SCHLEUSEN UND ORTE LUDWIGSKANAL: |

| TITEL & PROLOG |

| SCHLEUSE 1 - 25 |

| SCHLEUSE 26 -

50 |

| SCHLEUSE 51 -

75 |

| SCHLEUSE 76 -

100 EPILOG |

| SCHLEUSE |

| 51 |

| 52 |

| 53 |

| 54 |

| 55 |

| 56 |

| 57 |

| 58 |

| 59 |

| 60 |

| 61 |

| 62 |

| 63 |

| 64 |

| 65 |

| 66 |

| 67 |

| 68 |

| 69 |

| 70 |

| 71 |

| 72 |

| 73 |

| 74 |

| 75 |

| MAIN-DONAU-KANAL |

| SULZTALBAHN |

| DONAU |

| MAIN |

| LINKS & LITERATUR |

| BILD & TEXTNACHWEIS |

| ZEIDLER

|

Zeidler. Bild: Wikipedia. |

Zeidler. Bild: Wikipedia. |

ZEIDLER

Waldbienenhaltung ist in Bayern bereits im 959 in der Gegend von Grabenstätt nachgewiesen.  Grabenstätt.

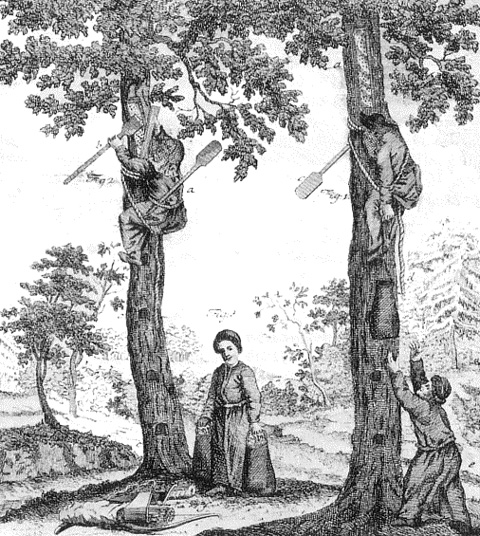

Wirtschaftshof des ehemaligen Schlosses und heutigen Rathauses. Schon lange vor der Gründung der späteren freien Reichsstadt Nürnberg lebten im Wald dieser Gegend Zeidler und Köhler, die den unermesslichen Schatz des Waldes nutzten: Honig, die damals einzige Quelle für Süßstoff. Waben für das Wachs der Kerzen in Burgen, Kirchen und Städten. Mit den Kräutern und Heilpflanzen des Waldes spendeten die Klosterapotheken vielen Menschen Hilfe. Holzkohle der Köhler diente für die Heizungen. Waldfrüchte für die Tafeln. Nürnberger Lebkuchen wären ohne den Honig der Zeidler nicht denkbar gewesen. Damit war der Reichswald um Nürnberg - mit den Orten Feucht und Röthenbach - ein wichtiger Standort für die Zeidlerei. Im Gegensatz zu den heutigen Imkern, die die Bienen als "Haustiere" in Bienenstöcken oder Bienenkörben halten, wurde hier gewerbsmäßig Honig von wilden oder halbwílden Bienenvölkern gesammelt. Zum Teil half man etwas nach und baute man oben in den Bäumen künstliche Höhlen (Beuten), die von den Bienen benutzt werden konnten. Die Kaiser, als die privilegierten "Eigentümer" des Waldes, erkannten den großen Nutzen der Zeidlerei und förderten diese durch besondere Bevorzugungen: Die Zeidler durften eigene Zünfte bilden und eine eigene niedrige Gerichtsbarkeit ausüben. Ihnen war ferner erlaubt, in den Wäldern eine eigene Waffe (Armbrust) zu führen. Kaiser Karl IV. legte diese reichsunmittelbaren Privilegien 1350 in einer eigenen Urkunde fest. Als Gegenleistung für den Kaiser sorgten die Zeidler für sicheres Geleit durch die Wälder und führten jährlich Wachs an den kaiserlichen Hof ab. Mit der Gewinnung von Zucker aus Zuckerrohr, im 19. Jahrhundert aus Zuckerrüben, büßte der Honig seine Rolle als Süßstoff und als Luxusprodukt ein. Mit zunehmender Zahl von Imkereien für Bienenhonig und Bienenwachs, und synthetischer Gewinnung von Wachs aus Steinkohle und Erdöl nahm die Bedeutung der Zeidlereien schnell ab. |

Zeidler - "Kanalhonig". Bild: Mayer Bamberg. |

| ZURÜCK ZU RÖTHENBACH |

| ZURÜCK ZU GUGELHAMMER |