| SCHLEUSEN |

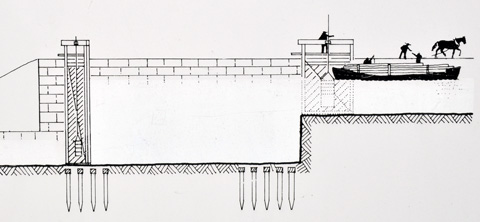

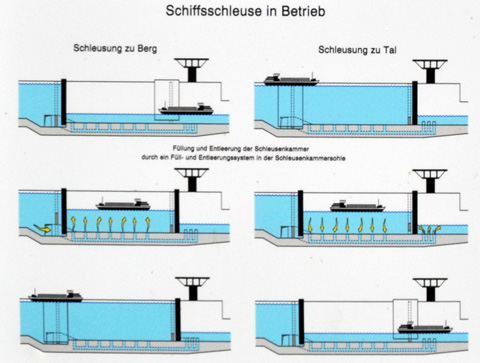

Schleusung: Das Schleusentor der Unterhaupt ist geöffnet. Das Schiff kann einfahren. Die Oberhaupt ist geschlossen. Bild: Schautafel |

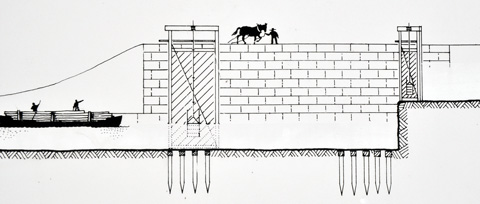

Schleusung: Beide Tore sind geschlossen. Die Schleusenkammer wird über zahnstangengetriebene Schütze in den Schleusentoren geflutet. Bild: Schautafel |

Schleusen im Flußbereich der Altmühl (Schleue 11). (Mai 2005) |

Schleusen im Flußbereich der Altmühl (Schleuse 10). (September 2006) |

|

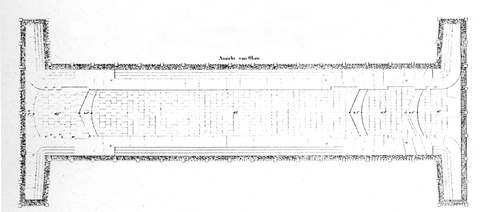

Grundriss Schleuse. Bild: Guttenberger: Walther Zeitler: Durch Bayern nach Europa - Die Rhein-Main-Donau-Wasserstrasse - MZ Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung. |

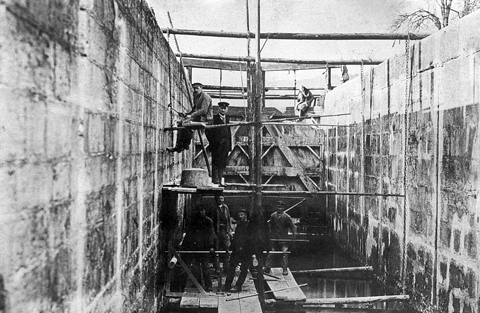

Schleusen. Wahrscheinlich Schleuse 23 oder Schleuse 14. Instandsetzungsabreiten waren noch reine Handarbeit. Es musste oft bis 7 m tief gegraben werden. 12 Arbeiter waren im Sommer angestellt, im Winter kam Verstärkung. "Des war eine harte Arbeit, aber die Kanalerer ham zusammengehalten - die waren sich einig." Bild: Guttenberger. (19??) |

Schleusen. Wahrscheinlich Schleuse 24. Im Winter wurden die Schleusen instand gesetzt. Immer wieder tauchten undichte Stellen auf. Um den Josefstag begann die Schifffahrt wieder. Links oben ist der Vorarbeiter Alois Köstler zu sehen, daneben der Oberaufseher Polster. Der Zweite von links unten ist der heute 90-jährige Georg Pfaller, links daneben Josef Kammerer aus Plankstetten. Rechts sind Franz Moßburger aus Ermersdorf und Hans Glossner aus Weihersdorf. Bild: Guttenberger. (19??) |

|

SCHLEUSEN

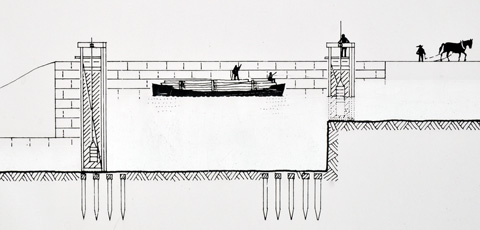

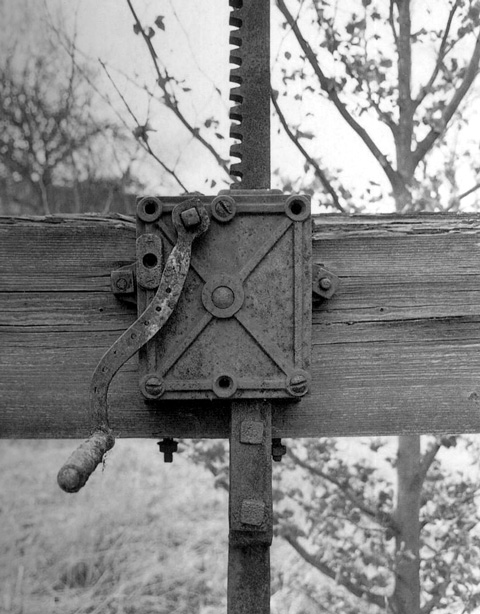

Der Ludwigskanal besaß von Kelheim bis Bamberg 100 Schleusen. Bis zur Scheitelhaltung waren es von Kelheim aus 32, von dort aus bis nach Bamberg 68. Mehr oder weniger vorhanden sind heute noch die Schleusen 1 bis 73. Technische Daten der Schleusen: Länge: 34,50 m, Breite: 4,67 m, Hubhöhe: 2,30 - 3,20 m Füllung: bis zu 370.000 - 500.000 l Schleusungsvorgang 10 - 15 min Führungsgröße für die Schleusenabmessungen war die optimale Ausnützung der Zugkraft eines Pferdes, etwa 2.000 (bayerische) Zentner (= ca. 112 Tonnen). Daraus resultierte: Schleusenlänge: 97 Fuß (= ca. 28,30 m), Schleusenbreite: 16 Fuß (= ca. 4,67 m). Für den Transport sehr langen Bau- und Stammholzes wurden die Schleusen sicherheitshalber um 20 Fuß (= ca. 5,80 m) auf insgesamt 118 Fuß (= ca. 34,50 m) verlängert. Dabei erhielten die Schleusen ein 3. Tor und waren bei kürzeren Schiffen als "Sparschleusen" in Betrieb. Soweit es der Baugrund erforderlich machte, erfolgte die Gründung auf Pfählen. In den meisten Fällen konnte jedoch darauf verzichtet werden und es wurde über die gesamte Grundfläche der Schleuse eine 3½ Fuß (= ca. 1,00 m) starke Tragschicht aus Mauerwerk gelegt. Auf diese wurde die Schleuse mit der aus behauenen Steinen zusammengesetzten Kammersohle errichtet. Bereits während des Baues verdichtete sich der Baugrund durch die allmählich zunehmende Last des Baukörpers so weit, so dass nach Fertigstellung der Schleuse keine weitere Senkung mehr erfolgte. Wo die Gefahr der Unterspülung von der oberen Kanalhaltung her zu bestehen schien, wurde am Unterhaupt der Schleuse eine Spundwand eingebracht, die sich über die gesamte Breite - einschließlich der Flügelmauern - erstreckt. An besonders gefährdet erscheinenden Schleusen wurde vor diese Spundwand zusätzlich eine ein Fuß starke Wand aus gestampftem Ton gelegt. Für die Gründung von Schleusen im Wasser wurde die Fläche der Schleuse mit einer Bohlenwand umgeben, der Grund ausgehoben und die aus feinem Schotter und hydraulischem Mörtel bestehende Tragschicht mittels Kasten versenkt. Für die Mauern verwendete man Steine aus Brüchen der Umgebung, bzw. es mussten neue Brüche erschlossen werden. Die Verbindung der Steine bestand aus hydraulischem Kalk. Der Transport erfolgte mit Pferdefuhrwerken, an fertigen Teilstücken des Kanals mit dem Schiff. Weitgehend ohne befestigte Wege, gestaltete sich der Transport der tonnenschweren Steine als eine herausragende Leistung. Das Füllen und Leeren der Schleusenkammer erfolgte mittels Schützen in den Schleusentoren. Mit einem Kurbelmechanismus konnten die Schütze geöffnet und geschlossen werden. Die Schleusentore wurden dann ohne den Wassergegendruck mit Stangen auf- und zugezogen. Für die Schleusenwärter standen Schleusenwärterhäuschen zur Verfügung. Diese entstanden nach einem Einheitsmuster, das im Detail variiert und dem Gelände angepasst werden konnte. Das umliegende Grundstück konnte (musste) für eine Minilandwirtschaft mit Kleintierhaltung und Gemüseanbau genutzt werden. Die Häuschen sehen zwar schmuck aus, hatten jedoch entsprechend der damaligen Zeit hatten sie jedoch weder Wasser-, Strom,- Telefon- und Abwasseranschluss. Auch die Platzverhältnisse waren nicht eben üppig. Dazu lagen sie oft - nur verbunden über die Treidelpfade des Kanals oder über Waldwege - kilometerweit von der nächsten Ansiedlung entfernt. Die Schleusenwärter versahen mit ihren Gehilfen den Schleusendienst für drei bis maximal sechs Schleusen. Zugleich waren sie für die Instandhaltung der Schleusen, sowie für die Pflege und Aufsicht des Kanals zuständig. Dazu gehörten auch die Einnahmen der Pachtgelder für die rund 40.000 entlang des Kanals gepflanzten Obstbäume. |

Schleuse - Kurbelgehäuse für die Schützbetätigung. Die Kurbelstange ist unten, das Schleusentor geschlossen, das Schütz zu. (Juni 2004) |

Schleuse - Kurbelgehäuse für die Schützbetätigung. Die Kurbelstange ist oben, das Schleusentor offen, das Schütz offen. (Dezember 2006) |

Schleusentor aus Eichenholz - Unterhaupt - Konstruktion. (Juni 2004) |

Schleusentor Unterhaupt - Detail der oberen Lagerung (Wendesäule). (Juni 2004) |

Lagereisen für Schleusentor. Bild: Kimmig |

Lagereisen für Schleusentor. Bild: Kimmig |

Maueranker für Wendesäule Schleusentor. Bild: Kimmig |

Maueranker für Wendesäule Schleusentor. Bild: Kimmig |

Schleuse - Kurbelgehäuse für die Schützbetätigung. Bild: Dr. Brix - Kimmig |

Maueranker für Wendesäule Schleusentor. Bild: Dr. Brix - Kimmig |

Ausgebaute Schleusentore aus Eichenholz. . Sehr gut zu erkennen: Diagonalverspannung des Tores, Schütze. Bild: Dr. Brix - Kimmig |

Ausgebaute Schleusentore. Diagonalverspannung des Schleusentores. Bild: Dr. Brix - Kimmig |

Schleusen am Mai-Donau-Kanal. Bild: Schautafel |

| ZURÜCK ZU TECHNIK |

| EXTERNE LINKS: |

| MEYERS GROSSES KONVERSATIONS-LEXIKON: 6. Auflage 1905–1909. SCHLEUSE |