KARL DER GROSSE

EINLEITUNG

Nach dem Zerfall und letztlich dem Untergang des Weströmischen Reiches (476) begann als "Frühes Mittelalter" ein neues europäisches, kleinräumiges "Freiheitszeitalter", das rund 500 Jahre bis zur Entstehung einer neuen längerfristig stabilen Zentralmacht mit der Kaiserkrönung Ottos I. (962) Bestand hatte.

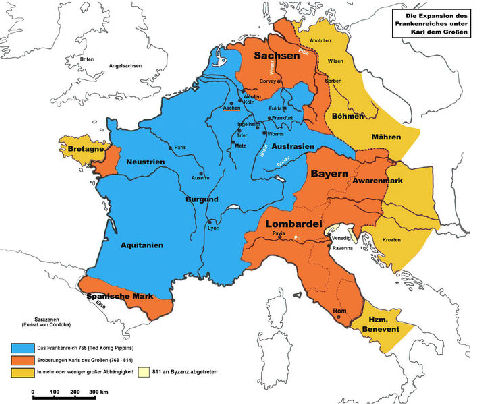

Das Frankenreich stellte hier ein Zwischenspiel dar, das in seiner Blüte unter der Kaiserherrschaft Karls des Großen den größten Teil Mitteleuropas umfasste. Dieses Reich konnte jedoch längerfristig nicht gesichert werden - 888 zerbrach es endgültig.

Aus den drei Nachfolgereichen entstanden - jeweils in länger andauernden, komplizierten Prozessen - die beiden großen Nationen im Kern Europas: Deutschland und Frankreich.

In der Folge der Geschichte gab es immer wieder Versuche, mit der Herrschaft über Mitteleuropa das Reich Karls des Grossen neu entstehen zu lassen. In der neueren Zeit wurde das besonders in der Napoleonischen Ära, aber auch in den beiden Weltkriegen deutlich. Unter Napoleon wurde - in Anlehnung an Karls "Fossa Carolina" der Gedanke an eine Wasserstrassenverbindung zwischen Rhein und Donau wieder neu belebt.

Für die Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich seit dem Zweiten Weltkrieg wurde Karl der Große dadurch erneut zum Symbol einer europäischen Einigung.

Und in dieser Zeit entstand auch die neue - zeitweise "Europakanal" - heute "Main-Donau-Kanal" genannte Verbindung zwischen den grossen Flusssystemen Europas.

ANFÄNGE DES FRANKENREICHES

482 machte sich Chlodwig, einer der fränkischen Stammesführer, zum König über die Franken. Kurze Zeit später (486) verjagte er den letzten römischen Statthalter aus Gallien. Bis zu seinem Tode 511 eroberte er die Alemannen (ab 496) und Aquitanien (ab 507), seine Söhne erweiterten das Herrschaftsgebiet um das Reich der Westgoten und Thüringen (ab 531) sowie um Burgund (ab 534). Bayern behielt zwar die Autonomie, wurde aber zum Klientelstaat (537). Um dieses große Reich regieren zu können bediente sich Chlodwig der letzten noch intakten Struktur des untergegangenen römischen Reiches, der Kirche. 499, als im Kampf gegen die Alemannen die totale Niederlage drohte, traten die Franken zum Christentum über und nutzten die Unterstützung der Bischöfe und Äbte zur Regierung. In der Folgezeit wurde die Christianisierung der unterworfenen Völker vorangetrieben. Diese wurde zum Symbol der Unterwerfung unter die Königsherrschaft und brachte den Völkern an der Peripherie bzw. außerhalb des ehemaligen römischen Reiches die damals höchste Form der Zivilisation. Anschließend (seit 561) verloren die Könige mehr und mehr die reale Macht an die adligen Verwalter der königlichen Güter (Hausmeier, lat. major domus). Die Merowinger wurden zu "Schattenkönigen". Ein wichtiges Hausmeiergeschlecht waren die später nach Karl dem Großen benannten Karolinger. Sie fassten das gesamte Frankenreich erneut zusammen. Zuerst gelang das Pippin II. (687), später seinem Sohn Karl, der nach dem Sieg über die von Spanien aus eindringenden Araber in der Schlacht bei Tour und Poitier (732) den Beinamen "Martell" (der Hammer) erhielt. In der dritten Generation wagte eine Sohn Karl Martells, Pippin III., den Staatsstreich. 751 machte er sich zum König der Franken, ließ dem letzten Merowinger das lange Haupthaar, Zeichen seiner königlichen Würde, abschneiden und schickte ihn ins Kloster. Hierbei bewährte sich wiederum das Bündnis von Kirche und Staat, also die Orientierung an der einzig erhaltenen Machstruktur der Antike. Pippin übertrumpfte die alte Legitimation der Merowinger symbolisch, indem er sich vom Papst nach dem Brauch der Könige im Alten Testament salben ließ. Als Gegenleistung half er dem Papst gegen die vordringenden Langobarden und begründete mit umfangreichen Schenkungen um Rom und Ravenna 754 Kirchenstaat (Patrimonium Petri), der in winzigen Resten noch heute als Vatikanstaat besteht. Seit 756 trug er den Titel "dei gratia rex Francorum" (Kaiser der Franken von Gottes Gnaden), vorbildlich für das Gottesgnadentum der mittelalterlichen Könige.

KARL DER GROSSE

Geburtsort und Geburtdatum von Karl dem Grossen sind nicht eindeutig

belegt. Es wird u.a. angenommen, dass er in Prüm (Eifel) auf

die Welt kam, ein Ort, an dem sich seine Mutter Bertrada, die Frau

von König Pippin (* 714, † 768), König der Franken,

des öfteren aufhielt.

Die Benediktinerabtei Prüm in den Ardennen wurde 721 gestiftet,

aber erst 762 durch Bertrada tatsächlich gegründet. Es bestanden

enge Verbindungen zur Familie der Karolinger.

Als Pippin am 24.09.768 im Alter von 54 Jahren in Paris starb, hinterließ

er das Königreich seinen beiden Söhnen Karl und Karlmann.

Karl bekam den nördlichen, Karlmann den südlichen Teil des

Reiches.

Das Verhältnis der beiden Söhne war - nicht aus politischen,

sondern aus persönlichen Gründen - nicht als besonders harmonisch

zu bezeichnen.

Karlmann starb überraschend, nach kurzer Krankheit, am 04.12.771

in der Königspfalz Samoussy im Alter von nur 20 Jahren. Karl erwarb

sich noch im Dezember 771 in Corbeny die Zustimmung von Karlmanns

Getreuen zur Königsherrschaft über den südlichen Teil

des Reiches. Er war damit unbestrittener Alleinherrscher des gesamten

Reiches, das im ersten westlichen Kaiserreich, nach dem Ende des Weströmischen

Reiches, seines Höhepunkt fand.

772 begannen die 32 Jahre dauernden und mit grosser Härte geführten Sachsenkriege. Massenhinrichtungen und Zwangsdeportationen brachen den Widerstand der sächsischen Unterschichten, die sich hartnäckig gegen die Christianisierung wehrten.

Die über diese lange Zeit dauernde Christianisierung der Sachsen sicherte

Karl mit Brutalität, Grausamkeit und Kompromisslosigkeit. Der

hier entstandene Beiname Karls als "Sachsenschlächter"

steht im Gegensatz zu der in der späteren Geschichtsschreibung

mythenhafen Verklärung Karls als Schöpfer des modernen Abendlandes.

Bereits bei den Friesen durchgeführte Christianisierungsversuche hatten sich als äußerst schwierig erwiesen. So wurde der angelsächsische Mönch Winfried - genannt Bonifazius - bei einer Missionsreise 754 von heidnischen Kriegern erschlagen.

Die Christianisierung bedeutete für die Unterworfenen nicht nur Fremdherrschaft, sondern auch die Annahme der im Gegensatz zur animistischen Tradition sehr schwer greifbaren, komplizierten, aus jüdischen Quellen und aus jüdischer Historie stammenden Schriftreligion.

Auch waren die Methoden der Christianisierung brutal, es wurden harte Strafen etwa gegen Sonntagsarbeit eingeführt, was einem agrarisch orientierten Volk, welches den Arbeitsablauf von Witterungsbedingungen abhängig machte, absurd vorkommen mußte. Besonderen Widerstand provozierte auch die Abgabe des " Zehnten", also des zehnten Teils des Besitzes an die Kirche.

777 fand erstmals eine fränkische Reichsversammlung auf sächsischem

Boden, im neu gegründeten Karlsburg, dem heutigen Paderborn,

statt.

Das Jahr 800 stellte den Höhepunkt der Macht Karls des Großen dar. Erneut bat der Papst (Leo III.) einen Karolinger um Hilfe, diesmal gegen eine Verschwörung des römischen Stadtadels. Nach einem Treffen in Paderborn und beim anschliessenden Gegenbesuch Karls in Rom krönte Leo III. Karl nach byzantinischem Ritus zum Römischen Kaiser.

Der Kaisertitel symbolisierte die konkreten Machtverhältnisse.

Die feudale Struktur von Karls zeigt aber auch eine Schwäche des Großreiches. Aus Mangel an Infrastruktur und Kommunikationsmitteln war die Macht des feudalen Adels sehr groß und schwer zu kontrollieren. Zur Kompensation war Karl der Große ständig auf Reisen durch sein Reichsgebiet und rastete auf Pfalzen und Höfen, um vor Ort Recht zu sprechen und Gesandte zu empfangen. So z.B. im Bereich des späteren Ludwigskanals, Forchheim, wie

die Gründungsurkunde ausweist. Karls Lieblingspfalz wurde Aachen. Karl wurde damit zum Vorbild des Wander- oder Reisekönigtums des Mittelalters - "Reisekaiser".

Karl etablierte ein System der Königsboten (missi dominici). Doch auch dieses System wurde vom Hochadel unterminiert. Seit 802 durften nur noch hohe Amtsträger (Bischöfe, Äbte, Grafen) Königsboten sein. Die herrschende Schicht konnte sich so selbst kontrollieren.

Karl strebte also in seínem monarchistischem Gottesstaat-Anspruch

an, die Kirche und ihre Infrastruktur (Bischofssitze, Klöster,

etc) in die Verwaltung der neu eroberten Gebiete einzubeziehen.

VERKEHRSWEGE

Das gut ausgebaute Strassennetz des Römischen Reiches war verkommen

bzw. nicht mehr vorhanden. Strassen und Handelswege glichen meist

schlechteren Feldwegen.

Reisen konnten nur per Pferd oder im Wagen, Warentransporte nur mit

dem Pferdefuhrwerk oder mit dem Ochsenkarren durchgeführt werden.

Mangelnde Transportsicherheit erforderte oftmals bewaffnete Begleitung.

Eine besondere Stellung nahmen die Wasserwege (Flüsse) ein. Neben

der ausschliesslich flussabwärts betriebenen Flösserei wurde

auf den schiffbaren Flüssen mit grösseren oder kleineren

Fahrzeugen Verkehr betrieben. Entweder mit der Strömung treibend,

durch Ruder gesteuert, oder flussaufwärts durch Pferde- oder

Menschenkraft gezogen. Die Schiffe genannten Fahrzeuge waren dabei

oft schlichtweg grössere Kähne.

Es war folgerichtig, dass bereits Karl in seinem europäischem

Denken die Bedeutung der europäischen Wasserscheide erkannte,

bzw. Wege suchte, diese zu überwinden um über die großen

Flusssysteme von Rhein / Main und Donau die Transportsituation in

der Mitte des Reiches mit Hilfe eines Wasserweges zu verbessern. Nach

den Vorgängen um Tassilo III. sollte damit, nebem dem handelpolitischem

Aspekt, vor allem Bayern stärker in das Frankenreich eingebunden

werden.

BAYERNHERZOG TASSILO III.

Bayern, sein Ringen um die Eigenständigkeit zwischen Süd,

West und Nord kommt bereits bei Tassilo III. (*741?, † 796?) zum Ausdruck.

Er war der letzte Spross der Agilolfinger und ein Vetter Karls des

Großen. Als Sohn von Herzog Odilo von Bayern und mit Zustimmung

von Frankenkönig Pippin wurde Tassilo 748 Herzog von Bayern.

Verheiratet war er mit Liutburga, der Tochter des letzten Langobardenkönigs

Desiderius. Dadurch ergab sich persönlich, als auch politisch

und wirtschaftlich eine enge Verbindung nach Süden zur Lombardei

(heutige Gegend von Mailand).

Die Langobarden, die gegen den von den Karolingern garantierten Kirchenstaat

vorgegangen waren, standen im Gegensatz zur Politik Karls I.

Tassilo war u.a. der Gründer der beiden Chiemsee-Klöster Herrenwörth und Frauenwörth (Herren- und Frauenchiemsee).

Bereits 763 hatte sich Tassilo fahnenflüchtig gemacht, als er

bei einem Heerzug Karls I. in Aquitanien die Heerfolge verweigerte,

obwohl der gegenüber den Franken lehnspflichtig und durch Eid

zur Militärhilfe verpflichtet war. Karl I. ignorierte zunächst

das Verhalten Tassilos.

774 eroberte Karl I. das Langobardenreich. Dadurch verlor Tassilo

seinen wichtigsten Bündnispartner. Als Tassilo 787 versuchte,

zur Sicherung der bayerischen Eigenständigkeit ein Bündnis

mit den Langobarden einzugehen und mit den Awaren kooperierte, degradierte

ihn Karl I. zum Lehnsmann.

788 wurde Tassilo dann in einem Prozess in der Ingelheimer Pfalz wegen

der Vorgänge von 763 und seinem Bündnis mit den Awaren erst

zum Tode verurteilt, später begnadigt und endgültig in das

Kloster von Jumièges verbannt.

Bayern wurde in das Frankenreich integriert. 794 musste Tassilo vor

eine in Frankfurt tagende Reichsynode treten, um für sich selbst

und seine Nachkommen den endgültigen Verzicht auf Bayern beurkunden.

Karl der Grosse - Bayernherzog Tassilo.

Hier sind sich meine zwei Hobbies ganz nahe: Kanal und Krippe:

Herzog Tassilo als alter König knieend vor dem Kind in der Krippe. Im Hintergrund sein Wappenträger, - historisch falsch, denn das Rautenmuster gehörte den Grafen zu Bogen.

Ausschnitt aus der Krippe der von Herzog Tassilo gegründeten Benediktiner-Abtei Frauenwörth im Chiemsee.

Bild: Kunstverlag Josef Fink, Lindenberg: 2007, 2. Auflage

|

FOSSA CAROLINA

Karl I. verbrachte zwei aufeinanderfolgende Winter (791-792) in der

alten bayerischen Herzogsstadt Regensburg, um die Einverleibung Bayerns

in das Fränkische Reich persönlich abzusichern.

Im Herbst 793 reiste Karl dann, von Regensburg kommend, auf Donau

und Altmühl zur Baustelle der "Fossa Carolina", hielt

sich hier in der Nähe längere Zeit auf, verbrachte im Anschluss

das Weihnachtsfest 793 in Würzburg (!) und seine "Flotte"

wurde angeblich 794 in Frankfurt gesehen ("Flotte", das

waren die Flusskähne!).

Doch mangelhafte Planung, unglückliche Boden- und Witterungsverhältnisse

und nachfolgende Kriegswirren führten anscheinend zum Abbruch

der Arbeiten.

Zurück blieb der "Karlsgraben" - "Fossa Carolina"

- bei der Ortschaft Graben in der Nähe von Treuchtlingen.

Bisher galt überwiegend die Ansicht, das Vorhaben sei gänzlich

gescheitert und das Projekt abgebrochen worden. Doch neuere Forschungen

lassen die Meinung aufkommen, dass der Kanal zum Einsatz kam und unter

Umständen doch Schiffe (vielleicht durch den Schlamm oder mit

Rollen - Kammerschleusen waren damals noch nicht bekannt) von einem

Fluss zum anderen gezogen wurden und der "Kanal" damit doch

eine gewisse Bedeutung hatte.

KARL DER GROSSE UND PAPST LEO III.

Nur einen Tag nach dem Tod von Hadrian I. wurde Leo III. am 26. Dezember

795 zum Papst gewählt.

Er entstammte nicht dem römischen Adel, war er vor seiner Wahl

Presbyter in Santa Susanna und hatte sich in der Kirchenhierarchie

hochgedient. Der Adel feindete ihn deswegen und wegen seiner Lebensweise

stark an.

Im April 799 kam es zu einem Mordanschlag auf ihn. Leo konnte flüchten

und gelangte mit Hilfe von fränkischen Getreuen nach Paderborn,

wo sich zu dieser Zeit Karl I. aufhielt und von wo aus er einen Krieg

gegen die Sachsen führte.

Karl ließ auch Leos Gegner kommen und hörte diese an. In

Paderborn kam es aber zu keiner Entscheidung, der Papst wurde, mit

fränkischer Begleitung, nach Rom zurück geschickt. Der Vorfall

sollte vor Ort geklärt werden. Nachdem diese Untersuchung nicht

voran kam, entschloss sich Karl im Jahre 800 nach Rom zu ziehen und

die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

In Rom konnte keiner der Papstgegner ausreichend Beweise darlegen,

wodurch es nicht zu einer Verurteilung Leos wegen Ehebruch kam.

Er musste jedoch seine Unschuld durch einen Reinigungseid am 23.

Dezember 800 beweisen. Während der Weihnachtsmesse am 25. Dezember

800 krönte Leo Karl zum Kaiser.

Mit dieser Handlung war für rund 1000 Jahre - ausgenommen die

Zeit des Investiturstreits - der Grundstein für eine Anschauung

gelegt: Die Kirche, der Papst steht über der weltlichen Herrschaft.

Ihr / ihm steht es zu, Kaiser und Könige zu krönen.

KARLS NACHFOLGER

Karl der Große verstarb am 28. Januar 814 72jährig in Aachen. Sein Sohn Ludwig der Fromme konnte als Nachfolger das Reich noch zusammenhalten. Dieser wiederum teilte das Reich nach germanischem Erbrecht unter seinen Söhnen auf. Da diese die Aufteilung nicht akzeptieren wollten, brach ein Bürgerkrieg aus (840-843). Äußere Invasoren ( Normannen, Dänen, Wikinger) nutzten die innere Schwäche des Reiches zu permanenten Überfällen. Im Vertrag von Verdun (843) wurde die Teilung des Karolingerreiches nach dem Tode Ludwigs des Frommen (840) in Westfranken (Karl der Kahle), Ostfranken (Ludwig der Deutsche) und ein Mittelreich (Lothar I.) manifestiert. Letzterer erhielt die Kaiserkrone. 855 starb Kaiser Lothar I. Das Mittelreich wurde wiederum unter den Söhnen dreigeteilt in Italien (Kaiser Ludwig II.), Lotharingen (Lothar II.) und Provence mit Südburgund (Karl). Nach dem Tode Lothars II. (869) wurde Lotharingen zwischen West- und Ostfranken im Vertrag von Meersen (870) aufgeteilt. 875 starb mit Kaiser Ludwig II. die Dynastie der Karolinger in Italien aus. Ein Jahr später wurde Ostfranken nach dem Tode Ludwig des Deutschen in vier Teile aufgeteilt. 880 legte der Vertrag von Ribemont im wesentlichen die mittelalterliche Grenze zwischen Frankreich (Westfranken) und Deutschland (Ostfranken) fest. Karl dem III. (der Dicke) gelang es von 885 bis 887 noch einmal kurzfristig, das Frankenreich zu einen, 888 zerbrach es endgültig. In der Folge wurde 987 aus Westfranken (Francia) das französische Königreich mit Ablösung der Karolinger durch die Capetinger. In Ostfranken starb der letzte Karolinger 911, 919 ging die Königswürde an Heinrich I., den mächtigen Sachsenherzog. Sein Sohn Otto I. beendete 955 in der Schlacht bei Augsburg die Landnahme der Ungarn und wurde 962 zum Kaiser des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen" gekrönt. Dieses bestand im Prinzip bis 1806, als der letzte Kaiser Franz II. unter Druck Napoleons abdanken musste. Die auf dem Boden des Reiches Karls des Großen entstandenen Nationalstaaten Deutschland, Frankreich und Italien nutzten die chaotische Aufteilung des Reiches immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen. Besonders deutlich wird dieses am Beispiel Lothringens, welches als Teil des Mittelreiches im Laufe der letzten 1000 Jahre mehrmals von Deutschland oder Frankreich beansprucht wurde und zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg zu Frankreich kam. Wie jüngst im Kosovo zeigt sich auch hier die Absurdität von Nationalismen, die Gebiete für sich beanspruchen, obwohl gerade in einem so eng besiedelten Gebiet wie Mitteleuropa mit einer so komplizierten Geschichte eine klare Zuordnung zu einer Volksgruppe scheitern muss.

LUDWIG DER KELHEIMER

Am Anfang des Ludwig-Donau-Main-Kanals oder am Ende des Main-Donau-Kanals

leuchtet wieder urbayerische Geschichte auf: Kelheim als Residenzstadt

der Bayerischen Herzöge.

Ludwig der Kelheimer wurde 1173 in Kelheim geboren. Bereits mit

zehn Jahren folgte er seinem Vater Otto I. als Herzog nach. Seine

Mutter Agnes und sein Onkel führten für ihn bis zur Volljährigkeit

die Regierung.

Mit kluger Politik geschickter Heirat stärkte er als Erwachsener

die Macht der Wittelsbacher. Er gründete die die Städte:

Landshut 1204, die Straubinger Neustadt 1218, Landau an der Isar

1224.

Durch die Anerkennung des bisherigen Gegenkönigs Otto IV.,

bestätigte ihm dieser 1208 die Erblichkeit des Herzogtums Bayern.

Damit war der Grundstein für mehr als 700 Jahre bayerische,

wittelsbachische Herrschaft gelegt.

Seit 1211 war Ludwig Parteigänger des Stauferkönigs Friedrich

II. Im Jahre 1214 wurde Ludwig mit der Pfalzgrafschaft bei Rhein

belehnt. Von nun an durfte er den Löwen im Wappen führen.

Im Jahre 1221 nahm er an einem Kreuzzug nach Ägypten teil,

wo er in die Gefangenschaft des Sultans geriet.

1231 wurde Ludwig auf der Brücke in die Stadt Kelheim ermordet.

Sein Grab befindet sich im Benediktinerkloster Scheyern.

Da die Söhne aus Ludmillas erster Ehe mit Graf Adalbert III.

von Bogen früh starben, konnte Ludwigs Sohn Otto sich die Herrschaft

über der Grafschaft Bogen und damit deren weiß-blaues

Rautenwappen für Bayern sichern.

Texte - teilweise in Anlehnung an oder aus: Uni Bremen - Karl der Grosse

|